干細胞改善免疫系統失衡,有望緩解過敏困擾!

過敏性疾病在我們的日常生活中越來越常見,在世界范圍內呈上升趨勢。據統計顯示,我國過敏性疾病的發病率已經高達37.3%。過敏性疾病包括過敏性鼻炎、哮喘、濕疹、蕁麻疹、特異性皮炎、結膜炎、食物過敏、藥物過敏和嚴重過敏反應等。

為什么會過敏?

過敏在醫學上被稱為“變態反應”,本質是因為外界物質進入人體后,導致部分人的免疫系統發生了過度反應。

當外來物質進入身體時,免疫系統會進行識別,將其劃分為無害物質和有害物質兩大類。無害物質會被吸收、利用或被自然排出,面對有害物質,免疫系統會立即做出反應,對其進行攻擊、消滅,保護身體安康。但是當部分人群的免疫系統出現紊亂情況時,會出現免疫調節失衡,把花粉、柳絮等物質判斷為有害物質,當這些物質進入或者接觸到人體后,免疫細胞會與這些物質發生“戰斗”,將它們清除。

干細胞具有強大的免疫調節功能

干細胞對免疫力低或免疫系統過激患者均有很好的療效,干細胞在治療自身免疫性疾病(如紅斑狼瘡、克羅恩病、風濕性關節炎、硬皮病、潰瘍性結腸炎等)方面展示出有效性。當免疫細胞誤將自身細胞公民視為“異己”,發動無情攻擊時,會發生自身免疫性疾病。

早在2009年,漢氏聯合首席科學家韓忠朝院士研發團隊與南京鼓樓醫院孫凌云教授醫療團隊開展合作,對一位自身免疫性系統性硬化癥患者進行了干細胞治療。

干細胞可用于治療常見的過敏性疾病嗎?

目前國內外已經開展了很多對于干細胞治療過敏性疾病的研究,包括過敏性皮炎、鼻炎、哮喘等。

成都中醫藥大學醫學與生命科學學院/附屬生殖婦幼醫院、攀枝花學院附屬醫院耳鼻咽喉頭頸外科合作進行了一項間充質干細胞治療變應性鼻炎基于動物實驗的Meta分析。共納入6篇隨機對照動物實驗,結果表明,干細胞有助于改善變應性鼻炎的癥狀,降低血清白細胞介素4、白細胞介素6水平和脾臟白細胞介素6水平,升高脾臟中白細胞介素10水平,干細胞在變應性鼻炎中起著重要的作用。

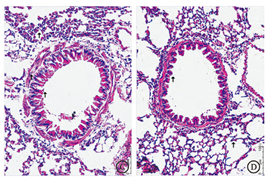

《解剖學雜志》刊載過一篇題為脂肪來源的間充質干細胞對過敏性哮喘的治療作用的文章,將野生型C57Bl/6小鼠分為空白對照組、細胞對照組、哮喘模型組、細胞治療組。研究者采用小鼠自體脂肪干細胞(ASCs),待細胞傳至第3代時,經過尾靜脈一次性注射入造模第15天的細胞治療組,和第1次腹腔注射PBS后第15天的細胞對照組小鼠體內。其余2組以尾靜脈注射200 μl PBS代替ASCs細胞。結果顯示:ASCs 靜脈移植可以減輕氣道炎癥,治療過敏性哮喘,可能與抑制炎癥反應和ILC2s增殖有關。

圖解:ASCs 注射治療后,炎癥浸潤程度明顯下降,管壁增厚也較哮喘模型組減輕,表明ASCs 治療能夠有效地減輕哮喘氣道炎癥。

2020年12月,英國著名出版商Spandidos Publications旗下《世界科學院期刊》,在線發表了韓忠朝院士科研團隊與臨床研究合作團隊的干細胞臨床研究成果。該聯合團隊通過人臍帶間充質干細胞治療技術,成功治愈了一名65歲女性難治性特應性皮炎(atopic dermatitis,AD)患者合并尿路感染和嚴重的足部潰瘍。通過一次性靜脈干細胞輸注,同時有效消除了AD伴發的瘙癢和彌漫性濕疹,患者睡眠和生活質量均顯著改善;在為期14個月的隨訪中未見復發和不良反應發生。上述回顧性研究,得到患者充分知情同意和倫理委員會的嚴格評審通過,并在Clinicaltrail和中國臨床研究注冊網通過注冊審核。

隨著相關臨床研究的不斷深入,在不久的將來,人們有望采用干細胞技術來治療過敏性疾病,減少過敏帶來的困擾,提高生活幸福指數。

本文為科普性知識,僅供學習、交流,請勿用于商業用途。

參考文獻:

1、花粉過敏是因為免疫系統把它們當作了寄生蟲?!華夏地理 國家地理中文網 2016-04-12

2、淺析花粉過敏的免疫學機制 挑食的喵 生物制品圈 2020-12-04

3、脂肪來源的間充質干細胞對過敏性哮喘的治療作用 戴偉丹 孫愛軍 張傳森 解剖學雜志 2019年03期

4、間充質干細胞治療變應性鼻炎:一項基于動物實驗的Meta分析,閆樂,張慧萍,戴林桐,中國組織工程研究

5、Shin KO, Ha DH, Kim JO, Crumrine DA, Meyer JM, Wakefield JS, Lee Y, Kim B, Kim S, Kim HK, Lee J, Kwon HH, Park GH, Lee JH, Lim J, Park S, Elias PM, Park K, Yi YW, Cho BS. Exosomes from Human Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells Promote Epidermal Barrier Repair by Inducing de Novo Synthesis of Ceramides in Atopic Dermatitis. Cells. 2020 Mar 10;9(3):680. doi: 10.3390/cells9030680.